POT(可変抵抗)の内部構造や配線方法とTRIM(半固定抵抗)について

2021/09/28

【はじめに】

当ブログの内容における未検証項目につきまして、誤りがある点をいくつかご指摘頂いています。

誠に申し訳ないのですが、しばらく内容修正に取り掛かれないうえ、ブログを閉鎖することも今のところは考えていないので、内容に関しては「間違っている箇所もある」と思って頂けると幸いです。

----ここから本文----

POTはエフェクターのボリュームツマミに使われている「可変抵抗」のことです。

ギターやアンプのボリュームはもちろん、トーンやゲインなど音の大きさや質を変えるところはだいたいPOTが使われています。

可変抵抗というのは、抵抗値を変化させる事ができる抵抗のこと。

ポテンショメーター、ポットなどとも呼ばれています。

回路図では「VR」と略されていますね。

これはVariable Registerの略で、そのまま「可変抵抗」を意味しています。

スポンサーリンク

Contents

POTの内部構造

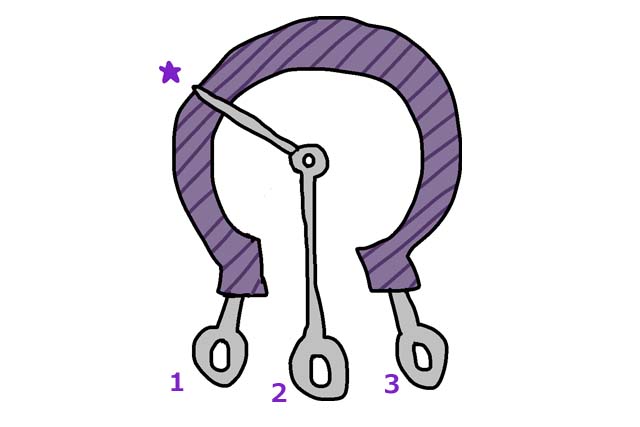

POTの中身がどうなっているかというと、両端の端子を結ぶ円状の抵抗があって、それを真ん中の端子で分割している構造になっています。

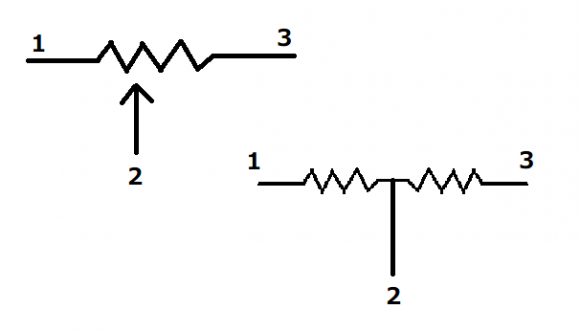

図にするとこんな感じ。

たとえば1番と3番の端子の間(紫の斜線部分)が100kΩだったとします。

それを10分割した時に仮に「★」の部分が3目盛りぐらいのところだとしたら、1番と2番の間は30kΩ、2番と3番の間が70kΩになるわけです。

※1番と3番の抵抗値はツマミの位置に関係なく常にそのPOTの規定値となります。

POTの使い方

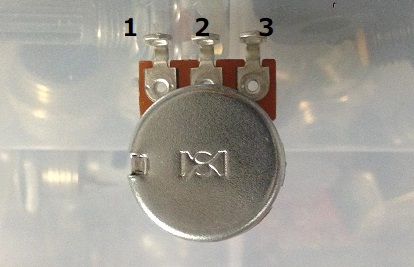

実際にPOTを使う時にはこのようにPOTを裏から見て、端子が上側に来た時に左から1、2、3と番号をふるのが一般的です。

だいたい回路図にも番号が振ってあるのでわかりやすいですが、番号がなかったとしても構造を考えればどの端子にどれを結線するのかはわかると思います。

たとえばエフェクターの出力部分にこのような回路があった場合。

3番に回路側からの信号が来ていて、2番がアウトプットに繋がっていて、1番がGND(0V)に落ちている・・・というようなヤツです。

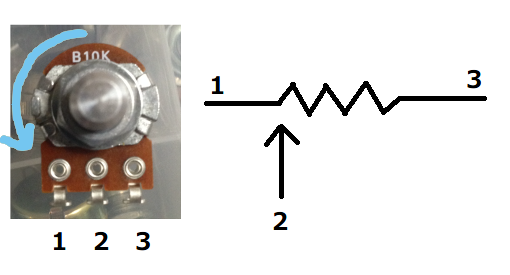

POTのつまみを左に回しきった時には1番と2番がショート(≒0Ω)するため、出力には0Vしか出せない・・・つまり、ボリュームがゼロになるわけです。

2番と3番は逆でも大丈夫かな。

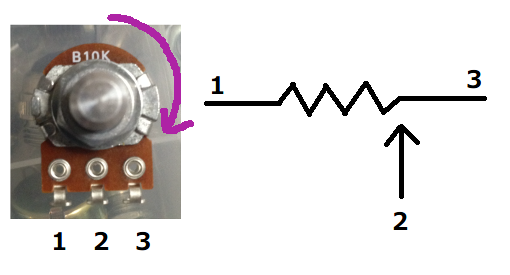

逆につまみを右に回しきった場合には2番と3番がショートするので、回路からの信号がすべて出力に現れる=フルテンの状態が作れるわけです。

つまみが中間位置にある場合は、2番の端子が1番とも3番ともショートしていない状態なので、図の右のような回路図に変換できますよね。

もし、100kΩのPOTで、つまみを10時の方向(目盛り4ぐらい)に合わせていた場合には1番端子側と3番端子側の抵抗がそれぞれ4:6となる為、図の右の回路の1番端子側の抵抗が40kΩ、3番端子側の抵抗が60kΩになるということです。

POTの規格

ギターやエフェクターに使われるPOTにはいくつかの規格が存在しています。

24mmPOT

ギターのボリューム・トーンコントロール、アンプのコントロールに用いられることが多い、やや大きめのサイズ。

16mmPOT

主にエフェクターのコントロールに用いられているサイズ。

Fenderのギターも昔はこのサイズだったとか・・・?

9.5mmPOT

小型のエフェクターに重宝されるサイズ。

2連POT

1つのPOTに上下2つの端子がついたPOT。

2つの回路を1つのPOTで作動させたい時に重宝します。

(例えば、片方の回路の抵抗値を大きくするにつれてもう片方の回路の抵抗値を小さくしたいなど)

スイッチ付きボリューム

ボリュームを絞り切ったところでスイッチがオフになる(カチッとなる)POT。

プッシュプルスイッチ付きPOT

シャフトの上げ下げで回路を切り替えられるPOT。

ギター(ハムバッカー)のコイルタップやフェイズ切り替えなどで使われます。

POTのカーブ(曲線)について

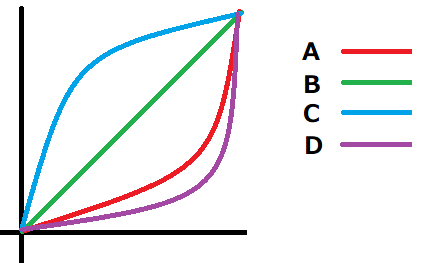

POTは抵抗値の変化の仕方の違いによって主に4つの種類が存在します。

日本ではそれぞれをA~Dで表しています。特性は以下の通り。

Aカーブ

後半にむかって音の変化率が大きくなるカーブ。

回路図のVR部に「log」と表記されていたらAカーブのPOTを用いると良いでしょう。

人が音の変化を聞く時に自然に感じられるよう作られたものです。

主にギターのボリュームコントロールなどに使われています。

Bカーブ

一定の変化率(直線的な変化)を持つカーブ。

回路図で「lin」と表記されているものはBカーブです。

Cカーブ

Aカーブの真逆のような変化率のカーブ。

初期の変化が大きく、後半の変化率が小さい。

Dカーブ

Aカーブをもっと極端にした変化率のカーブ。

POTの抵抗値の見かた

POTの表面または裏に「100KA」とか「A100K」と書いてあります。

この場合、「100KΩのAカーブ」と読む事が出来ます。

もしこの表記が消えてしまっていた場合には、端子の1番と3番にテスターを当ててみてください。

その時に出てくる数値がそのPOTの抵抗値です。

POTへのハンダ付け方法

POTは3つの端子が、そのまま基盤に直付できるものと、写真のように線材を配線するものとが存在しています。

基盤に直付できるものは、他のパーツ同様にハンダ付けをすればOK。

線材を配線する場合は、皮膜を剥いた配線材の先端をまずPOTの端子の穴に通し、その端子にグルグル巻にしてハンダ付けすると強度が増すのでオススメです。

POTのはんだ付けが甘いと、ボリュームの上げ下げで音が途切れたりすることがあるので注意しましょう。

音が出なくなったエフェクターで、チェックしたら「POTの端子のハンダ付けが甘く、線材が外れていただけ」なんてことがよくあります。

POTの背面をアースにする

ギターの配線の場合、1番の端子をPOTの背面に直接はんだ付けしてあるものがあります。

これはPOTの背をアースとみなしているんですね。

エフェクターの場合も同様で、アルミダイキャストケースなどの導電ケースを用いる場合にはPOT背面がアースとショートしますので、これをGNDとすることがよくあります。

その他POTの豆知識

POTのシャフト長について

POTのシャフトには長いものと短いものが用意されています。

だいたいシャフト長が15mmぐらいのヤツだとエフェクターを製作するのにちょうど良いです。

もっと長いものだとエフェクターケースの表面にシャフトが飛び出し過ぎてしまい、コントロールノブが浮いて不格好になってしまうんですね。

その場合にはシャフトの余分なところを金ノコなどで切断する必要があります。

そこそこ面倒な作業ですので・・・購入時にはシャフト長15mmを目安にしましょう。

POTのシャフト径について

また、シャフトの太さ(径)にも規格があります。

有名なミリ・インチ規格というものですね。

どちらを使ってもエフェクターの出音などには影響しませんが、仕上げのコントロールノブを挿し込む段階でうまくハマらないものが出てくるので注意。

だいたい欧米のヤツはインチでアジアのやつはミリ・・・って感じです。

POTにガリが出たら・・?

POTは使っているうちにどうしてもガリが出てしまいます。

そうなった時にはPOTの隙間に接点復活剤というスプレーを吹くと復活します。

KUREのヤツが有名ですね。

ただこれ・・・しくじると端子同士が結線してしまってどうにも戻せない状態になるなど、使い方に注意が必要だったりします。

なので、エフェクター自作が出来るような人ならごっそり交換してしまうのが楽ですね。

やり方は簡単で、POTとつながっている配線材をハンダ吸い取り線などを使ってハンダから剥がし、新しいPOTに繋ぎ直すだけ。

昔はハードオフとかで「ガリ有」とかで安く出ていたエフェクターやアンプを持ち帰って直すという楽しみがありましたが、最近はなかなか見かけなくなりました・・・。

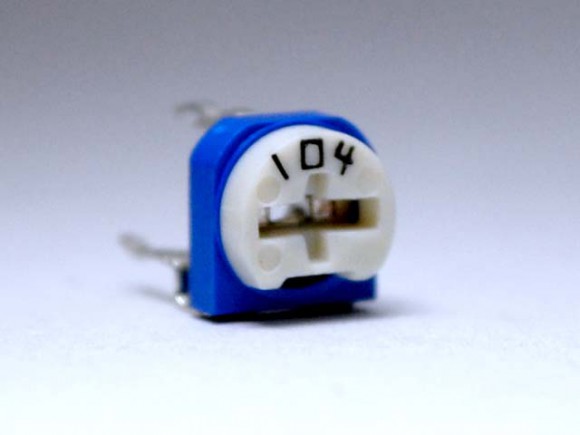

半固定抵抗について

可変抵抗に似た電子パーツで、半固定抵抗というものがあります。

英語で「Trimmer Potentiometer」と呼ばれ、日本語ではトリマとか言われます。

(回路図ではTrimと表記)

これはほぼほぼ可変抵抗と同じ内部構造と考えてOKですね。

裏面を見て、端子が2つ平行に並んでいる方を下にした時に右から1、2、3番端子になります。

可変抵抗と違う部分は、つまみの代わりにプラスドライバーで抵抗値を調節するところ。

そして一度調節をしたらその位置で基本的には固定しておくところです。

たとえばトランジスタなどで個体差が激しいものを扱う場合、同じ回路に同じトランジスタを入れても音が違うなんて事があったりします。

そんなとき、トランジスタの出力を左右しそうな抵抗の場所に半固定抵抗をいれておくことで、細かく電圧調節ができるようになるわけです。

※TrimはFetzer Valveの回路で使うので要チェックや!