エフェクター製作に使うスイッチ(3PDT,DPDT,SPDT,XPYT)の種類と仕組み、使い方についてまとめ

2021/09/28

【はじめに】

当ブログの内容における未検証項目につきまして、誤りがある点をいくつかご指摘頂いています。

誠に申し訳ないのですが、しばらく内容修正に取り掛かれないうえ、ブログを閉鎖することも今のところは考えていないので、内容に関しては「間違っている箇所もある」と思って頂けると幸いです。

----ここから本文----

エフェクター製作に使用されるスイッチ。

これもまた形状と構造によって数種類に分かれています。

スポンサーリンク

Contents

スイッチの形状と用途

トグルスイッチ

まずは手でパチンとスイッチを切り替えられる「トグルスイッチ」。

エフェクターでは1台のエフェクターでキャラクターの違う音を出せるようにする為のスイッチとして使われる事が多いです。

例えばHOT CAKEのMID LIFTスイッチや、FRENCH TOAST(DAN ELECTRO)のOCTAVEスイッチなど。

あとはランドグラフとかRUST DRIVERとかではクリップ回路の選択で使われてたかな。

基本的には演奏中の切り替えには使われず、音作りの段階で使用するものです。

※もちろん「演奏中に切り替えてはいけない」というわけではなく、「足で操作しづらいスイッチなので、演奏中の切り替えは困難よ」という意味です。

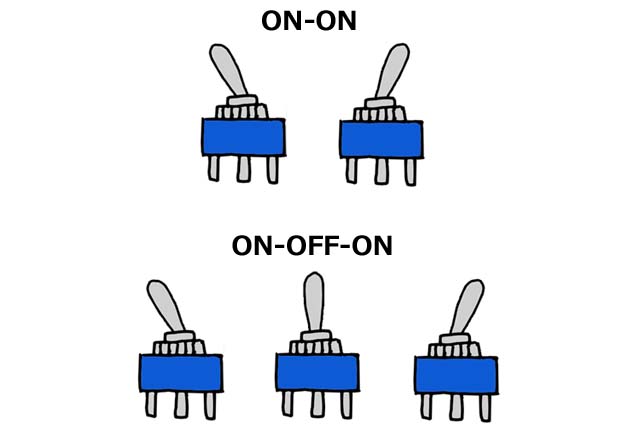

トグルスイッチには2種類の出力系統を切り替える「ON-ON」タイプと、2種の出力と出力OFFの切り替えがついた「ON-OFF-ON」のタイプがあります。

スイッチの構造については下記「SPDT」の項で説明しますね。

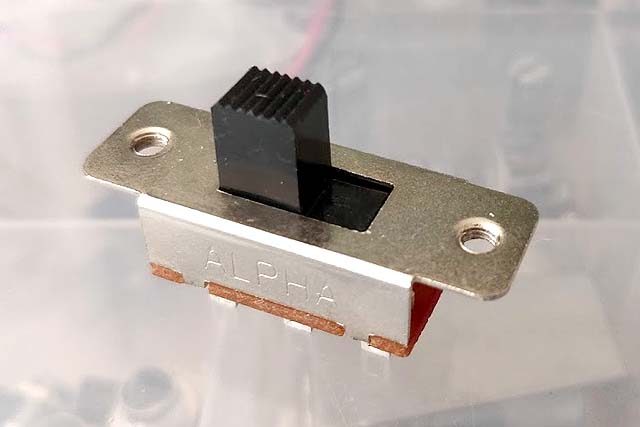

スライドスイッチ

トグルスイッチと同じ用途(ON/OFFまたはA/B)のスイッチです。

トグルスイッチに比べて切り替えに若干のストレスがあるため、演奏中に足がぶつかって”意図しない音に切り替えてしまう”などのリスクを回避できます。(たぶん)

SANS AMP GT2のアンプキャラクター切り替えスイッチなどが例として挙げられますね。

フットスイッチ

エフェクターのON/OFF切り替え時に足で踏むスイッチ。

他のスイッチに比べて頑丈です。

エフェクターの電源ON/OFFだけでなくブーストスイッチのように追加エフェクトのON/OFFに使われることも。

踏むたびにON/OFFが切り替わるタイプと、踏んでいる間だけ切り替わっているタイプ(モメンタリータイプ)があります。

ON/OFFスイッチとブーストスイッチがついたエフェクター例はCraneTortoiseのBS-1やShigemoriのStone Drive Customなど。

スイッチの構造と種類

スイッチの構造は、内部で端子をショートさせるか絶縁させるか・・・という感じで出来ています。(詳しくは知らん)

入力系統と出力系統の組み合わせによっていくつかの種類があります。

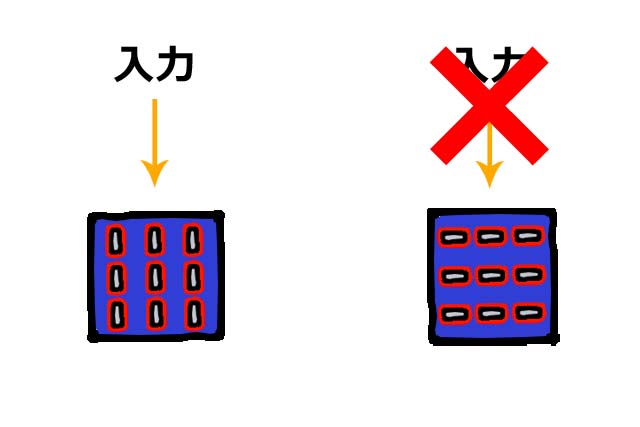

入力系統をP(Pole)、出力系統をT(Throw)とした「xPyT」という表記になっていますね。

このxとyの数字を見てスイッチの種類を判断することになります。

SPST(Single Pole, Single Throw)

入力1系統(Single Pole)に対し、出力1系統(Single Throw)のスイッチのこと。

単純な回路で、よく回路設計の「豆電球の点灯」とかで見かけるアレです。

ONの場合は端子がショートして、OFFの場合は絶縁している状態。

なので、ONの場合に電流が流れ、OFFの場合には電流が流れないという一番基本的なスイッチ。

SPDT(Single Pole, Double Throw)

SPDTは入力1系統に対し、出力が2系統のスイッチです。

上の図のように、A/Bスイッチとして使うことができます。

※B側の出力を絶縁することで、AがON、BがOFFというON/OFFスイッチにもなりますね。

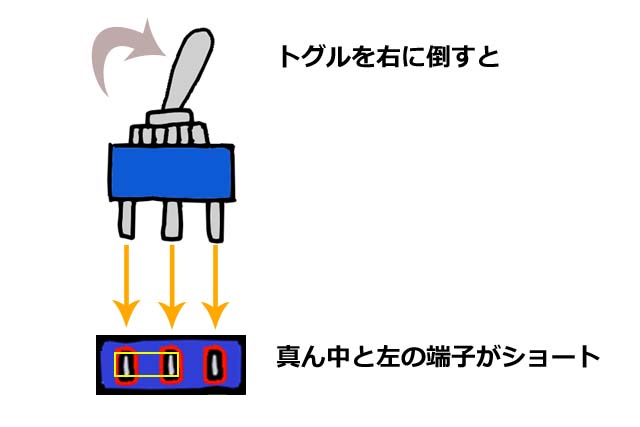

主にトグルスイッチのON-ON型の物だとこんな感じでスイッチと端子が連動しています。

たとえば真ん中の端子に入力を、左側にA出力、右側にB出力を繋げます。

この時にトグルを右に倒すと、真ん中と左の端子がショートし、A側から信号が出力されるようになります。

トグルを逆に倒せば真ん中と右がショートしてBの出力になるわけですね。

ON-OFF-ONのスイッチの場合、トグルを中央位置にすることができ、AともBとも切り離した状態を作ることができます。(たぶん)

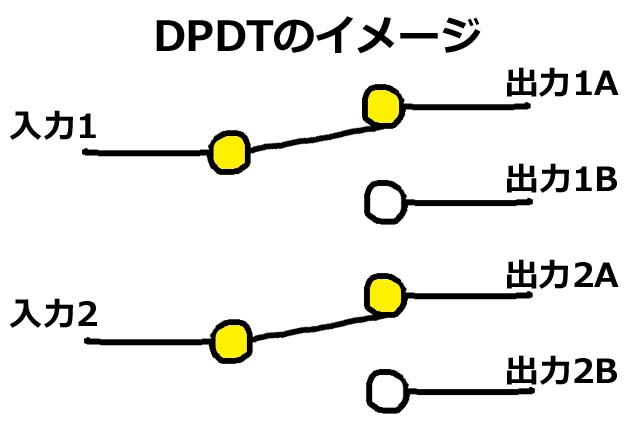

DPDT(Double Pole, Double Throw)

ここからちょっとややこしくなってきますよ!

入力が2系統、出力がそれぞれ2系統のスイッチがDPDTです。

DPDTはLED無しのトゥルーバイパスや、少し複雑なABスイッチなどに使われます。

ちょうど「2つのSPDTスイッチが連動して動く」イメージですね。

上の図だと入力に対してそれぞれ「1A」「2A」という出力が得られますが、

スイッチを切り替えると「1B」「2B」の出力になる・・・という感じ。

2つの入力にそれぞれ2つの出力が用意されているので、端子の数は計6つ。

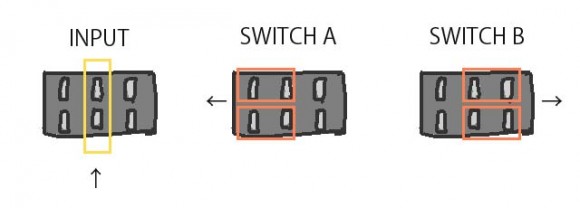

端子の向きを縦にした時に、スイッチの切り替えによって中央の端子と左右の端子の短絡(ショート)が切り替わる感じ。

基本的には真ん中の2つにそれぞれ2つの入力を設定し、例えば左側2つの端子に「ON」の時の回路を、右側2つで「OFF」を・・・のようにします。

(※左右は逆でも可)

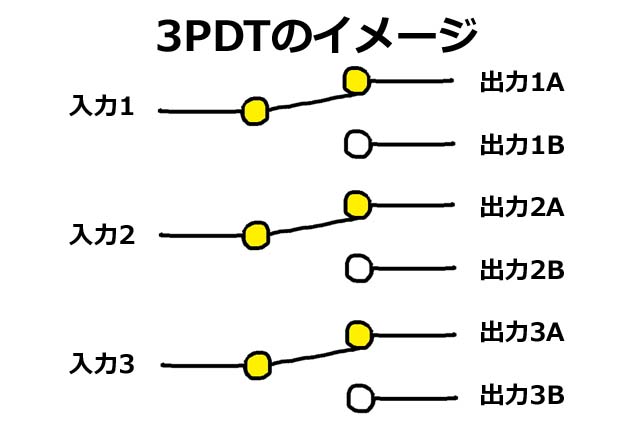

3PDT(3 Pole, Double Throw)

ようやく自作エフェクターでよく使われている3PDTスイッチです。

もう、どういう意味かわかりますよね!

そう・・・3系統の入力に、それぞれ2系統の出力があるものが3PDTです。

エフェクター製作では主に「LED付きトゥルーバイパス回路」のON/OFFスイッチとして使われますね。

DPDTの時と同様に、「3つのSPDTスイッチが連動しているイメージ」でOKだと思います。

3つの入力にそれぞれ2つの出力があるので、端子の数は9つです。

端子の使い方、切り替えもDPDTと同じ。

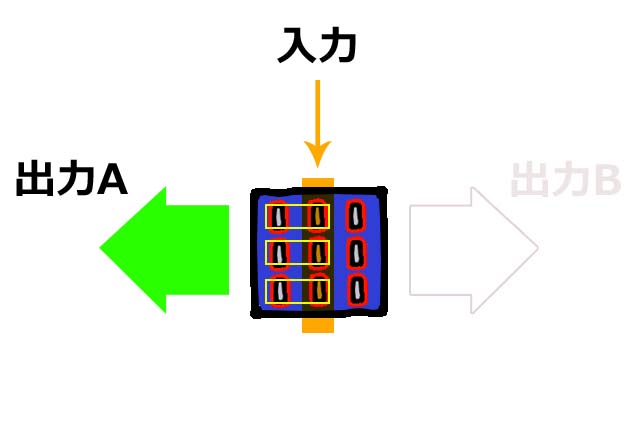

真ん中3端子に信号を入れて、左右3端子で出力を切り替える感じです。

上の図だと真ん中3つと左の3つがショート、右の3つの端子は絶縁されている状態。

スイッチを切り替えると真ん中3つと右の3つがショートされることになります。

xPyT

以上のように、xPyTの形でスイッチの構造が判断できますので、たとえば「DP3T(2つの入力に3つの出力)」や「4PDT(4つの入力に2つの出力)」などなど、用途によって構造の異なるスイッチを使用する事が可能なのです。

補足

3PDTフットスイッチ接合時は向きに注意

フットスイッチに3PDTを使う際、初心者が必ずと言って良いほどやらかすミスがあります。

それは・・・「向きを間違える」ということです。

DPDTの場合は構造を理解していれば「真ん中2つに入力」ってのがわかるんですけど、3PDTは正方形で端子が3つずつ並んでいるため、90度間違えて設置したまま組んでいってしまうことがあるんですね~・・・。

そうすると本来動作させたいものとは違うスイッチングになってしまい、場合によっては回路を壊しかねませんので注意。

基本は端子が縦向きになるように見て、中心3つが入力、左右がA/B切り替えですが・・・念のためテスターを使って通電を確認するのが一番です。